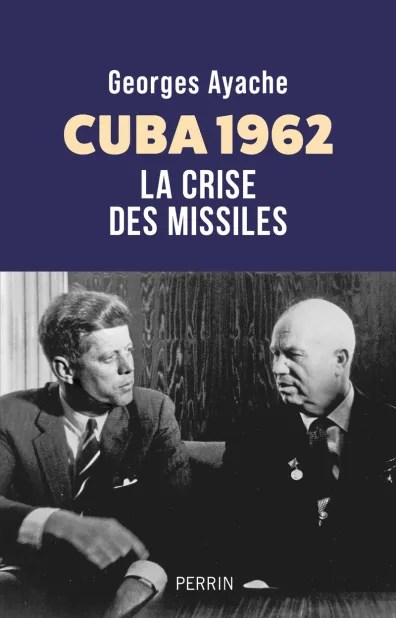

Les 3 et 4 juin 1961, John F. Kennedy rencontre pour la première fois son vis-à-vis soviétique Nikita Khrouchtchev à Vienne. Ce sommet ne se déroule pas sous les meilleurs auspices pour celui qui occupe la Maison-Blanche depuis moins de six mois. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 12 au 13 août, le Mur de Berlin sort de terre sur ordre de Moscou. De ces deux épisodes, le maître des horloges du Kremlin pouvait déduire « qu’il avait décidément affaire à un interlocuteur pouvant être intimidé à peu de frais. Et que l’installation de missiles soviétiques à Cuba ne provoquerait pas de réaction à la Maison-Blanche qui se résignerait sans doute, mise face au fait accompli », pour citer l’observation de Georges Ayache dans son dernier livre Cuba 1962 – La crise des missiles (Éditions Perrin).

Au-delà de l’affrontement géopolitique, la crise des missiles se veut un choc générationnel. 23 ans séparent les deux protagonistes. En comparaison avec le tempérament remuant de l’ancien séide de Staline, le chef de file du Parti démocrate affiche une santé des plus précaires. À cet égard, l’auteur évoque la présence dans l’entourage présidentiel immédiat du « responsable du fameux sac en cuir brun marqué « effets personnels du président » qui contenait les médicaments à tenir en permanence à la disposition de JFK en dehors du bureau Ovale. » On en dénombrait une dizaine… Il est donc aisé de le mésestimer. Mais le 35e président a été blanchi sous le harnais des épreuves.

poursuivre la lecture